Débarquement américain à Oran Nov 1942

ORAN : le débarquement des Américains en A.F.N. Novembre 1942.

Nom de code : « Opération Torch » : Flambeau de la liberté

L’opération« Torch » ce flambeau de la liberté nous a sauvés.

Josiane et moi sommes revenues de Constantine à Oran au cours de l’année 1941-42. Mes parents avaient quitté la chambre d’hôtel où notre famille avait échoué à Oran, et loué un appartement où le piano et les livres avaient retrouvé une place. Du long balcon, en étage, qui donnait sur la rue d’Arzew, belle artère d’Oran, nous avons assisté au défilé des Américains après 3 jours de combats acharnés, de bombardements et le débarquement dans le port.« L’opération Torch »engageait 107.000 hommes sur 200 bâtiments de guerre et 110 navires de transport.

Elle se divisait en 3 groupes ayant pour mission d’établir 9 têtes de pont sur près de 1500 km de la côte du Maroc et de l’Algérie. (Pas de Tunisie : les troupes nazies et fascistes italiennes étaient à la porte, Pétain la leur ouvrira dès le 9 Novembre).

Maroc à l’ouest.

Oran au centre. Celui qui nous concernait directement.

Alger à l’est.

A ALGER, le débarquement du 8 Novembre 1942 avait été soigneusement préparé dans une villa près de Cherchell, par une poignée de résistants dont José Aboulker, alors étudiant en médecine de 22 ans, sous les ordres du général Mark Clarck débarqué clandestinement d’un sous-marin de l’U.S. Navy.

Le signal de l’action fut donné sur la fréquence de la radio de Londres : «Allo Robert ! Franklin arrive ! »

Robert Murphy était le consul des Etats Unis à Alger et Franklin Roosevelt, bien entendu le Président des Etats Unis.

Grâce aux résistants, il n’y eut, à Alger même, aucune opposition armée contre les troupes américaines. Les dirigeants du régime de Vichy comme le gouverneur général Chatel furent neutralisés. En moins de 15 heures la capitale militaire de l’Algérie tomba aux mains des Alliés. Ce succès fut le résultat de l’action conjointe des forces américaines et anglaises et de 400 résistants français qui se sont emparé avec de faux ordres de mission, par ruse, avant le débarquement, des points stratégiques.

Parmi les résistants les pertes ont été minimes mais tragiques et leurs circonstances misérables. Bd Baudin, devant le Commissariat Central, un Colonel a tiré à bout portant, du fond de sa voiture, sur le Capitaine Alfred Pillafort, un glorieux baroudeur, qui lui avait simplement fait signe de s’arrêter, en levant sa badine. Blessé au foie, le Capitaine Pillafort (37 ans) mourra à la clinique Solal, 4 jours plus tard. Et à la Grande Poste, le Lieutenant Jean Dreyfus diplômé d’H.E.C. 28 ans (dont le frère cadet, Roger, engagé dans les forces françaises Libres, en 1940, avait déjà été tué en Février 1942 au Tchad) n’était même pas armé quand un adjudant l’a abattu d’une balle dans le dos. Deux héros lâchement assassinés ! Je leur rends hommage !

|

|

|

Mais, autour d’Alger, les pertes alliées ont été lourdes : accrochages avec les troupes vichystes tout le long de la baie, à Sidi Ferruch et aux approches de la ville, noyades au long de la falaise de Cap Matifou, un destroyer en feu, un autre et un gros commando coincé sur les quais sous les tirs de l’Amirauté.

Le pire cependant s’est passé au Maroc et à Oran où la tuerie n’a cessé que le Mardi 10 Novembre vers le soir. Des milliers de morts de part et d’autre. A Casablanca, dans le port, devenu un cimetière marin, la totalité de la flotte française fut détruite.

A ORAN, où nous vivions, la résistance a échoué et l’armée vichyste a engagé et poursuivi des batailles meurtrières le 8, le 9, et le 10 novembre contre les Alliés. Le 8 novembre 1942, la ville d’Oran ne fut pas prise de l’intérieur comme prévu. La résistance fut paralysée. Les résistants, 1500 environ, étaient en contact avec un chef militaire, le général Tostain, mais son supérieur hiérarchique informé le fit mettre aux arrêts. A leur arrivée, les Américains durent se battre contre les troupes de Boisseau et sur mer contre des batteries côtières dirigées contre eux. Les G.I. furent âprement combattus par l’armée française renforcée par les milices pétainistes des S.O.L. de Darnand (Service d’Ordre Légionnaire) fascistes.

De jeunes soldats américains furent tués et enterrés au cimetière de Del Monte spécialement créé. Dans le port d’Oran 17 navires français ont été coulés.

Ce débarquement fit dans l’ensemble de l’A.F.N. environ 4000 morts et blessés, pertes cumulées des Alliés et des troupes françaises.

Mais pour nous, enfants, inconscients de la tragédie qui se déroulait et des enjeux, le débarquement américain à Oran fut surtout un grand événement ludique.

Les forces du centre, celles d’Oran, qui nous concernaient, dont l’effectif était de 39.000 américains, sous les ordres du général de division le Major Général Lloyd Fredendall, avaient été réparties en trois zones : zone X à l’ouest, zone Y face à la ville, et zone Z à l’est.

Pendant trois jours, la sirène d’alerte stridente, les canonnades et les explosions furent incessantes, mais je ne me souviens pas avoir eu peur. Nous ignorions le danger. Dans notre candeur, il nous semblait que la bataille se jouait ailleurs, très loin au port, au large d’Oran. Nous ne nous sentions ni visés ni directement concernés. C’était l’affaire des soldats et les adultes nous rassuraient. Pourtant de cette zone Y face à la ville pouvaient pleuvoir des projectiles sur les façades d’immeubles. Et rue d’Arzew, près de chez nous, nous avons vu un immeuble gravement endommagé.

Les hommes de la « défense passive », avec leurs sifflets rageurs patrouillaient et veillaient au strict camouflage des fenêtres. Toutes lumières éteintes, pendant les alertes nocturnes, à tâtons, nous nous préparions à descendre aux abris.

Une nuit, ma mère, affolée par la violence de la canonnade et des explosions qui ébranlaient nos murs, s’est précipitée dans la chambre que je partageais avec Josiane, a heurté, dans l’obscurité, un battant de fenêtre et a gardé, pendant plusieurs jours, une énorme bosse jaune violacée au front.

Après quelques tentatives pour nous réfugier à la cave qui décidément sentait trop mauvais, nous nous sommes réfugiés, avec nos voisins, au rez- de- chaussée, sous l’escalier, avec coussins et couvertures, en attendant la sirène qui hurlait la fin de l’alerte.

Josiane et moi étions soulagées que les adultes aient renoncé à la cave. Un horrible fait divers récent dont à Oran circulait la rumeur- les oreilles des enfants captent tout- nous avait vivement impressionnées. Une demoiselle T. avait tué sa sœur en lui lançant un fer à repasser à la tête puis dissimulé le cadavre à la cave. L’odeur avait donné l’alerte. Les caves sombres, humides et malodorantes restaient associées dans notre imagination à ce crime. Peut-être même, qui sait ?, des fantômes, lémures malheureux ou vengeurs, rôdaient-ils par ici, avec les rats.

Nous nous sommes aussi réfugiés chez une voisine, Mme Chetrit, parce que son appartement, sur la cour intérieure, loin de la façade de l’immeuble exposée aux « dégâts collatéraux » éventuels de la zone Y du port, nous paraissait, avec ses murs porteurs, pouvoir résister à tous les cataclysmes. Ma sœur Josiane a gardé un vif souvenir d’une brochette de petits voisins alignés, assis sur un canapé, à qui les adultes racontaient des histoires pour dissiper leur peur du « noir » imposé par le « blackout ». Nous chantions aussi, à tue-tête, dans la nuit, pour couvrir le vacarme des armes.

Elles ne se sont tues que le 11 Novembre 1942. A 2 h.30 du matin, le général Noguès avait ordonné la cessation des hostilités au Maroc et en Oranie conformément aux instructions transmises d’Alger. C’est dans ces deux secteurs qu’avaient eu lieu les combats les plus meurtriers.

Pétain, prévenu dès le 8 Novembre, avait ordonné de rejeter les Alliés. Pétain, ses ministres, son armée ont tiré sur les Alliés le 8, accueilli les Allemands en Tunisie le 9, et, sans tirer un coup de feu, les ont laissés envahir, en Métropole, la zone Sud non occupée, dite «zone libre ». Finalement, c’est avec l’Amiral Darlan, présent à Alger, appelé au chevet de son fils, atteint de poliomyélite, que le Commandant en chef américain a négocié un armistice général. Et le général Noguès, nommé par Pétain son seul représentant en A.F.N. a rallié Darlan.

Défilé des Américains à Oran.

Et c’est ainsi que du balcon du 21 rue d’Arzew, à Oran, nous avons vu défiler les Américains. Nous avions assisté, auparavant, dans cette même rue, à d’autres défilés et manifestations en l’honneur de je ne sais qui, au milieu d’une foule enthousiaste qui s’époumonait en agitant de petits drapeaux tricolores et en chantant : « Maréchal, nous voilà ! ».

Je me souviens juste, un lendemain de liesse populaire, de la rue d’Arzew jonchée de confettis et de petites cocardes bleu- blanc- rouge.

« La Révolution Nationale » de Vichy avait connu à Oran bien des « matins qui chantent ».

Maintenant, à leur tour, les Américains, dans la poussière, la fumée, dans un roulement infernal de véhicules occupèrent le pavé d’Oran avec leurs chars, leurs « G.M.C. », leurs jeeps, leurs treillis, leurs casques, leurs rangers et leur peau tannée par la traversée de tant de mers et des « Colonnes d’Hercule ».

Les patrouilles au brassard M.P. la Military Police investirent les rues, des colosses de 1m90 au moins, armés de matraques, chargés de faire respecter par les G.I. les interdictions « Off limit » qui fleurissaient à l’entrée de certaines rues ou bars. Le vin d’Algérie à 14° était mal supporté par les G.I. !

A Oran, les Anglais furent privés de débarquement à cause de la terrible tragédie de Mers El Kébir, le 3 juillet 1940,11 jours après l’armistice.

En mâchant nonchalamment leur chewing-gum à la cannelle, les G.I. américains lançaient de joyeux « hello » fraternels et des friandises aux badauds massés sur les trottoirs. Ma mère nous interdit d’y toucher. Des bruits couraient sur les diaboliques projets criminels d’empoisonneurs. Certes les Alliés n’avaient pas que des amis parmi les Oranais qui, outre Ste Jeanne D’Arc dont la statue devant la grande cathédrale était l’objet d’un culte, n’ont jamais pardonné aux Anglais l’horrible carnage du 3 juillet 1940, la flotte détruite et les 1300 marins et officiers français tués par les Anglais dans le port de Mers-El –Kébir, après l’armistice de la France avec l’Allemagne. Les témoins, les bénévoles (dont le père de mon amie de pension Janine Prados) chargés de recueillir les corps racontent l’horreur, la mer rougie, l’effroyable apocalypse !

Certes les rancunes étaient justifiées et tenaces, mais de là à instiller de la strychnine dans les bonbons, comme acte de vengeance ou de résistance pour déconsidérer les Alliés !

En observant de notre balcon du 2ème étage, ces tout jeunes soldats américains casqués, le visage rouge, brûlé de soleil : « Eh oui ! Me suis-je dit, ce sont des Peaux Rouges ! » Mais j’ai gardé cette réflexion pour moi.

J’allais fréquemment au cinéma avec notre voisine, ouvreuse au Régent et je ne triais pas trop les images des westerns !

Les Americains à Oran. (1): « welcome to you! »

Welcome to you ! A hurlé Jacques de son balcon Place Pérusset à Bougie dans le silence figé ou hostile de ses voisins, quand, arrivés au son de leurs cornemuses, le Mercredi 11 Novembre, 18 Ecossais en 2 rangées avec leurs kilts et leurs chaussettes à pompons s’arrêtèrent sous ses fenêtres. Certains ont souri. Ils venaient, avec leur chef, négocier l’arrêt des hostilités avec le commandant de la Place de Bougie, Thery. Le matin, Jacques et son père, avaient découvert, de leur balcon, émerveillés comme des enfants devant le miracle d’une cheminée de Noël, une quarantaine de navires de toutes les tailles qui couvraient la baie de Bougie.(voir les souvenirs de jacques)

Le Dimanche 8 Novembre vers 20 heures, des miliciens qui connaissaient pourtant son père depuis l’enfance, étaient venus, sans ordre de mission, confisquer à sa famille leur poste de radio, « les juifs n’avaient plus le droit d’écouter la radio ! » une vexation de plus !

Par contre Jacques (19 ans) et son père (39ans) ont, un peu plus tard, avec une grande joie, répondu à la demande du Lieutenant Loti, un résistant, de servir avec leur auto de chauffeurs et de guides aux officiers alliés. Et c’est ainsi que jacques qui avait retenu un peu de l’anglais appris au Lycée devint « interpreter during the war ». (A prononcer avec l’accent bônois !) Jusqu’à sa mobilisation le 5 Mars 1943. Puis ce fut la campagne d’Italie, le débarquement en Provence et le détachement précurseur en Allemagne jusqu’à Sigmaringen.

Quel bouleversement dans nos vies que ce débarquement !

A Oran, mes parents abandonnèrent la boutique, 4 rue du Citoyen Bézy. Mon père fut remobilisé et, comme «indigène israélite », envoyé, avec interdiction de porter des armes, sous bonne garde de la Légion étrangère, dans un camp du Sud ramasser de l’alfa ou trier des munitions probablement, dernière humiliation avant le rétablissement du décret Crémieux et des droits des juifs d’Algérie comme citoyens français, presque un an plus tard.

En juillet 1943, uniforme américain avec chemise cravate pour les soldats juifs français. Mon père, remobilisé abandonna sa chéchia pour un calot, ses bandes molletières pour un pantalon. Jac fut intégré dans un service de santé en octobre 1943.

Ma mère passa un concours et travailla aux écritures dans des bureaux de l’armée désertés par les hommes envoyés sur le front tunisien.

Avec les Américains, nous avons retrouvé du savon et même des savonnettes parfumées, découvert le chewing gum, les œufs et le lait en poudre, le corned beef, le beurre de cacahuète, les bonbons irisés comme des billes agate et le beurre salé dans de grosses boîtes métalliques.

J’aime le beurre par-dessus tout, mais entre le beurre des Arabes qui flottait dans l’eau de cuvettes émaillées, un peu rance, et ce beurre salé des Américains en grosses boîtes cylindriques, au goût ferrugineux, je sentais bien que la guerre n’était pas finie !

Par contre, le pain de mie blanc et moelleux comme des brioches des Américains, gratuit et obtenu sans ticket de rationnement, a redonné à Josiane le goût de manger.

Les « Liberty’s ships » transportaient aussi des pièges à rats, des moustiquaires et de la D.D.T. Guerre ouverte contre les nuisibles, anophèles femelles, punaises, puces, cafards, poux ! Le paludisme et les épidémies de typhus faisaient de terribles ravages, sans parler de la tuberculose, de la poliomyélite et des autres fléaux. La pénicilline découverte en 1929 en laboratoire n’était pas encore exploitée.

Nous étions partout infestés. Aussi tous les matins, notre literie entièrement « mise à l’air », nous débusquions les punaises hémophages qui colonisaient tous les recoins de nos lits en bois verni et nos matelas et sommiers à ressorts métalliques pour nous vampiriser à leur aise, la nuit, avec les moustiques. Nous répugnions à écraser les punaises à cause de l’odeur. On promenait une flamme sur les parties métalliques des sommiers pour en finir avec elles. Ma mère se chargeait du saupoudrage jaune. Mais l’issue de la bataille était toujours incertaine et le combat à recommencer ! Les puces et poux capturés d’un geste vif entre le pouce et l’index étaient noyés dans un verre.

Apollinaire en fait un matériau poétique dans Alcools : L’émigrant de Landor Road v. 45 et suiv. : « Mais pour noyer changées en poux

Ces tisseuses têtues qui sans cesse interrogent. . »

Le D.D.T. : dichlorodiphényl-trichlorétane, insecticide puissant, fut d’un grand secours avant qu’on en découvre plus tard la nocivité pour l’homme aussi et qu’on le retire du marché.

Les Américains à Oran (2) : Les trafics.

« Au quartier Juif » : deux adolescents.

Deux témoignages : Maurice B., mari d’Huguette S., né le 21-12-1929 : « J’étais un voyou des rues », disait-il.

Notre cher Maurice, compagnon de vacances plein de vitalité lors de nos séjours à Juan où il résidait avec Huguette, a été enterré en Israël un Dimanche ensoleillé de Février 2017.

Henri S, frère d’Huguette, né le 5-10-1928 : « Moi j’étais scout, je faisais pas des choses comme ça. »

I. Maurice : « J’étais un voyou des rues »

Avec l’arrivée des Américains à Oran, se développa toute une économie parallèle de petits et gros trafics, sans parler des magouilles et du marché noir déjà existants. Le quartier juif, replié sur sa misère, rejeté, abandonné des services de nettoiement, déversa une nuée de gamins chassés de l’Ecole Publique en 1941, désœuvrés, livrés à eux-mêmes qui aussitôt se mirent à baragouiner suffisamment de « slang » pour se livrer à toutes sortes d’activités.

Les guides : La bande d’une dizaine de copains de Maurice, 13 – 14 ans, composée de Juifs et de 2 Arabes, servit de guide aux Américains pour des repérages et hissés sur des tanks par 2 ou 3, les gamins devenus « indicateurs », contribuaient à débusquer les miliciens pétainistes planqués, armés. Ils grandissaient dans les rues d’Oran et en connaissaient tout : l’enchevêtrement des venelles et terrasses, les impasses, les passages pour initiés, les doubles issues. Ils pointaient leur doigt : « This way ! This way ! ».

Un jour, d’un tank, des soldats américains tirèrent vers les étages supérieurs de« l’immeuble S..» (La pharmacie S.. se trouvait au rez de chaussée) un obus qui le traversa de part en part. Au coup de canon, les gamins, pris de panique, sautèrent du tank et décampèrent. Les prisonniers, mains au-dessus de la tête, furent emmenés « rampe Valès », vers le port.

Le troc : Le troc avec les Américains devint une activité rentable. Contre des bouteilles de vin, les gamins obtenaient des piles et toute sorte de marchandises qu’ils revendaient rue de la Révolution, rue de tous les commerces. Il arriva aussi que postés devant un immeuble à double issue, rue de l’Aqueduc, en quête d’un coup à faire, ils voient arriver des Américains éméchés : « You want wine ? One dollar ! ». Les pigeons paient, les garnements pénètrent dans l’immeuble, disparaissent par la seconde issue et se partagent le butin. La rue de l’Aqueduc était en contrebas de la rue d’Ulm et on passait d’une rue à l’autre par les maisons qui communiquaient entre elles.

Le mess : Maurice allait rôder boulevard Gallieni où se trouvait le « mess » d’une base américaine, aménagé dans un ancien garage, avec, à l’arrière, un champ dit « Chez Haldin ». Le « Petit Vichy », magnifique jardin public où nous passions des après-midi avec notre mère, Josiane et moi, n’était pas loin.

Maurice aidait à charger sur un Dodge tous les reliefs des repas et superflus dont les Américains repus se débarrassaient et au lieu de les déverser dans des déchetteries sauvages improvisées, il les vendait à un éleveur de cochons à Eckmühl. Parfois, il emportait des boites métalliques énormes de lait en poudre dont il faisait profiter son immeuble.

[A cet instant du récit, Huguette intervient : « Dommage que tu ne connaissais pas mon père à cette époque, avec le lait rationné et tous les petits dans la maison ! »]

La cordonnerie : A 5h du matin, Maurice se présentait Place d’Armes, la « Place aux Lions » qui jouxtait le « quartier Juif » : rue de Wagram, d’Austerlitz et de la Révolution, où les Américains embarquaient des travailleurs pour une usine installée avec des baraquements dans la forêt de Sidi Chami, une cordonnerie géante qui employait 200 ouvriers au moins.

Tri de chaussures, ressemelage, raccommodage et en bout de chaine 6 ou 7 gamins qui présentaient pour finition, les godasses à des rouleaux de brosses mécaniques préalablement enduites de cire d’abeille en blocs. A la sortie, fouille en règle, examen des pieds car certains n’auraient pas hésité à échanger leurs sandales. Aussi il ne restait que les lacets à chaparder, ce dont les garnements ne se privaient pas. Ils en attachaient autour de leur taille, puis il les revendait.

Ils ajoutaient ainsi quelques sous à ceux qu’ils avaient légitimement gagnés. Ils mangeaient à leur faim et la morale était à peine égratignée. .

Jusqu’au jour où Maurice, las de marcher pieds nus en tenant à la main ses sandales fatiguées pour les épargner, quitta son travail avec, aux pieds, des chaussures qu’il venait de briquer.

L’officier contrôleur s’en avise, l’envoie à la caisse chercher ses sous et le met « out for ever », dehors définitivement de la cordonnerie américaine. Il eut l’élégance, toutefois de lui abandonner les chaussures.

Les chapardages : Maurice raconte aussi tous les chapardages auxquels il se livrait avec ses petits copains, dans ces années de guerre et de privations. La faim, le dénuement, le désœuvrement mais aussi le goût du jeu à risque, de la provocation, le plaisir de transgresser les interdits, de s’inventer des règles sont de puissants moteurs pour développer chez les jeunes l’inventivité, l’ingéniosité, la débrouillardise. Les gamins rôdaient sur les quais du port d’Oran en quête de chargements accessibles. A défaut de proie, ils se baignaient dans l’eau douce de source toujours renouvelée des abreuvoirs destinés aux bêtes de somme, ânes et mulets, qui remontaient, lourdement chargés, les escaliers qui menaient au port. Le plaisir était d’autant plus vif que les plages à Oran étaient difficiles d’accès et l’eau du robinet saumâtre jusqu’en 1952 et rare. Avec des « cutters » improvisés à partir de morceaux de cerclages métalliques, patiemment affûtés sur le bord des trottoirs, ils entaillaient les sacs de jute et recueillaient dans des chapeaux, les dattes et les figues sèches qui se déversaient par la déchirure.

Juchés à califourchon sur les épaules d’un copain, ils suivaient le malheureux porteur marocain qui, ployant sous l’énorme charge de paquets de galettes de Pâque qu’il livrait, montait, courbé, péniblement en ahanant, la côte de la rue de Wagram et, au moment opportun, ils happaient des paquets qu’ils distribuaient ensuite autour d’eux.

Ici, Henri intervient : « moi, j’étais scout, je faisais pas des choses comme ça ! »

L’épicier : Avec des crochets de fil de fer tressé, les gamins piquaient des olives et des variantes dans les jarres de l’épicier soupçonneux qui se plantait devant sa boutique, armé de sa louche perforée, dès qu’il les voyait approcher. C’est de cette même louche qu’il tapait sur les doigts des enfants qui plongeaient leurs mains dans ses tonneaux de saumure.

Les pastèques : Un marchand de légumes eut la malencontreuse idée de planquer un chargement de pastèques sur une terrasse, au 3eme étage, avant de les présenter au chaland, dans sa boutique. D’un balcon mitoyen, après escalade et acrobaties entre deux gros câbles électriques, avec le fils du commerçant, Simon B., complice de la bande, ils s’approvisionnaient en pastèques qu’ils consommaient aussitôt, sur place, en balançant les peaux par-dessus bord. C’est ainsi que le « père légumier », alerté par les pelures qui jonchaient la rue au petit matin, comprit le pillage et mit un terme aux agapes.

Maurice passait parfois la nuit dans le four de la boulangerie Ben A. qui appartenait au père d’un copain. Il assistait à la fabrication des fougasses, dormait sur des planches à même le sol et se régalait le matin des fournées chaudes et parfumées. « Mais, dit-il, je n’ai jamais fumé ni bu ! ».

II. Henri : « Moi, j’étais scout, je faisais pas des choses comme ça ! »

Henri, mon cousin, qui vivait aussi dans ce quartier juif déshérité, au 22 rue de Wagram, exclu de l’Ecole Publique par les lois raciales de Vichy, aidait parfois mon père dans sa boutique ou accompagnait le sien, en car, chargé de valises dans ses tournées de colportage.

Trois victimes du « statut des juifs » un écolier : Henri et deux fonctionnaires des PTT : mon père Marcel Sicsic et le père d’Henri : Gaston Sebban.

Aux Américains, Henri se mit à vendre… des chapelets, de très fins chapelets si bien casés dans de petits dés métalliques qu’aucun croyant ne pouvait y résister.

Pour leurs « girls friends » restées au pays, il proposait de petites pochettes en soie rouges et noires imprimées de lèvres et d’yeux, faciles à glisser dans des enveloppes pour l’Amérique : « for the eyes and the lips » disait-il.

Il était accompagné dans ses démarchages par un de ses cousins du côté paternel : Roger, si petit et fluet qu’on le surnommait « Moustique ».

Henri changeait de trottoir quand il apercevait Maurice, tant il en avait peur : « Il avait l’air méchant, agressif, querelleur. C’était un bagarreur ! » Dit-il encore aujourd’hui, plus de 65 ans après, de celui qui est devenu le mari de sa sœur Huguette en 1954. Et en sa présence !

Henri, plutôt petit et menu, était un placide « éclaireur » qui patiemment chez lui sculptait son bâton de scout ou brodait avec minutie les fanions de son équipe d’éclaireurs juifs, au milieu des criailleries et du désordre de ses demi- frères et sœurs du 3ème lit de son père, 2 fois veuf.

C’est d’ailleurs dans son uniforme de scout, avec son sac à dos pour tout bagage qu’en 1948, il quitta Oran pour la France, passager clandestin sur un navire de guerre aux énormes cheminées : « le Georges Leygues », un croiseur qui transportait un camp scout pour un jamboree en France.

Henri s’est glissé sans titre de transport et sans argent au milieu de ses camarades E.I. qui pendant la journée et la nuit que durait la traversée pour Marseille, l’ont caché, nourri d’œufs durs et soutenu. Personne ne l’attendait en France. Il allait, seul, tenter sa chance à Paris, prêt à travailler dur pour réussir. Ce qu’il fit.

Le Georges Leygues

III. La trahison de « Zouzou »

Mais, pour Maurice, les événements prirent une tournure tragique quand son père, qui se livrait à des trafics moins anodins avec les Américains, se trouva impliqué dans une sombre affaire et finit en prison pour plusieurs années, en laissant femme et enfants, 4, dans une extrême précarité.

Maurice se souvient lui avoir apporté ses repas de midi, en alternance avec sa mère, à la prison du « Village Nègre ». Vers 1943, en cheville avec des soldats américains véreux le père fut complice d’un vol d’un camion GMC rempli de chemises de l’armée qu’il acheta pour les revendre.

Il en assura le recel dans une écurie située rue de l’Aqueduc, louche endroit, quartier de bordels qui se prêtait bien à des trafics scabreux. Mais « Zouzou » un épicier fromager, très connu dans le quartier juif, qui voulait sa part du gâteau, exigea une association et furieux d’avoir été évincé, s’adressa aux gendarmes.

Sur dénonciation de « Zouzou » donc, les gendarmes débarquèrent inopinément dans l’écurie et embarquèrent le tout.

Après une garde à vue, le père de Maurice, relâché, ruminant une féroce vengeance, s’arma d’un 6.35 et alla planter une balle dans le ventre de Zouzou.

Verdict : 5 ans de prison pour le père.

A sa sortie de prison, après remise de peine, il exigea de « Zouzou » rescapé, un dédommagement en deniers sonnants et trébuchants pour le prix de la marchandise payée et perdue, confisquée par la police.

« Zouzou » s’exécuta et la réconciliation se fit naturellement. C’est à Noël 1948 que la mère de Maurice, usée par les épreuves, mourut d’une douloureuse maladie, un cancer probablement. Elle n’avait que 38 ans. Dès lors, le père quitta l’appartement familial pour fonder un autre foyer, emmenant avec lui ses trois plus jeunes enfants. Maurice se trouva livré à lui-même, sa grand-mère maternelle restant le seul refuge. Il avait aussi un oncle, rue d’Isly à Alger : David L. Maurice vécut de petits boulots, tenta de fuir Oran sur un bateau en partance pour Marseille mais il n’était pas encore majeur (majorité : 21 ans à l’époque) et son père intervint pour qu’on le débarquât manu militari.

Ces récits Maurice et Henri, les ont faits, sur une terrasse de Juan Les Pins, par une magnifique journée d’été ensoleillée, 65ans après la guerre.

Ils ont eu une enfance à Oran et des débuts à Paris, difficiles. Ils ont fui l’Algérie et la misère du « quartier Juif » d’Oran bien avant l’exode qui a suivi la guerre d’Algérie, en quête d’un avenir meilleur.

Et Maurice rit aujourd’hui de ce « petit voyou des rues » que les circonstances de la guerre et les fréquentations avaient fait de lui jadis, dans ce quartier déshérité.

Maurice et Huguette.

Les Américains à Oran (3) : Hollywood ! Hollywood !

A l’arrivée des Américains, les jeunes femmes en mal de mâles, hissées sur les semelles compensées en liège, en bois ou en raphia de leurs chaussures en peau de lézard ou de crocodile arrivée en contrebande d’Afrique Noire –le cuir était très rare-, les cheveux ramassés en deux coques gonflées de postiches au sommet du crâne, se mirent bientôt à danser le « cheek to cheek » avec les jeunes Américains au milieu des volutes parfumées de cigarettes blondes.

.On découvre aussi les bas nylons.

Blues, jazz, swings et slows apparaissent sans détrôner pour autant la comparcita, castagnettes, fandangos et tangos à Oran, ville espagnole, comme chacun sait.

Les langueurs sucrées des crooners américains, Bing Crosby, Frank Sinatra etc… ont supplanté Reda Caire et même Tino Rossi.

Enfants, nous découvrions, émerveillés, les toniques comédies américaines d’Hollywood.

Leurs stars entraient dans tous nos jeux. Nous rêvions de faire des claquettes et de danser comme Shirley temple, Ginger Rogers (Mais sans Fred Astaire que nous trouvions laid) ou Cyd Charisse, de chanter comme Janet Mac Donald, Deana Durbin ou Judy Garland, de nager comme Esther Williams, de plonger comme la Jane de Tarzan, de patiner comme Sonja Heini.

Les féeriques ballets de « Barbies » avant la lettre, avec leurs décors à paillettes, aux couleurs de guimauve et de gâteaux d’anniversaire, nous fascinaient.

Et avec le Happy End assuré, nous ne redoutions plus les méchants. Nous savions que le Bien l’emporterait.

Mais le réel est entêté. Tragique et incompréhensible quand le destin absurde se mêle à la folie des hommes :

Le maçon italien :

La chambre que je partageais avec Josiane et la cuisine s’ouvraient sur une vaste cour intérieure. Des passerelles réunissaient deux corps de bâtiments. En face de nous, sur cette cour, vivait une famille cosmopolite : deux sœurs françaises mariées l’une avec un Allemand, l’autre avec un Italien et un adolescent blond et bâti qui faisait rêver les petites filles : notre camarade Jean Golénia.

Après le débarquement américain, les deux maris furent jetés en prison, comme étrangers de « nations ennemies ». Peu après sa libération, l’Italien, un honnête maçon, mourut au travail, en tombant d’un échafaudage.

Je vis le désespoir de sa jeune femme, ouvreuse au cinéma le Régent. C’est elle qui m’installait sur son strapontin, au fond de la salle, aux séances de l’après-midi où elle m’emmenait.

« Darlan est mort ! Il a été assassiné ! »

Un visage s i jeune presque un enfant !

i jeune presque un enfant !

Et c’est dans un climat de désordre, de tension et d’incertitude que le 24 Décembre1942, l’Amiral Darlan, « l’expédient provisoire » pour Churchill, qui avait signé l’armistice avec les Alliés fut assassiné par un jeune homme de 20 ans : Fernand Bonnier de la Chapelle qui avait été condisciple de Jacques, en « philo » au Grand Lycée d’Alger (futur Lycée Bugeaud, puis Abd El Kader). Darlan symbolisait à ses yeux la trahison de Vichy. Le jeune meurtrier fut tiré au sort par les membres du complot. Ils avaient été quatre à tirer à la courte paille, à la ferme Demangeat où ils attendaient leur départ pour le front tunisien : Bonnier, Gross, Ragueneau et Tournier.

Il n’y a pas eu de trêve de Noel. Le tribunal militaire a délibéré d’urgence et prononcé la mort de Fernand Bonnier de La Chapelle.

Giraud a refusé la grâce pour ne pas se compromettre et Bonnier a été fusillé à la hâte le lendemain 26 Décembre à l’aube, quelques heures avant l’enterrement de Darlan.

Presque tous ceux qui avaient été mêlés à cette triste affaire se sont longtemps demandé si la mort de Darlan avait valu celle de « ce pauvre gosse ».

Bonnier fut réhabilité en 1945 et 10 ans plus tard Vincent Auriol lui décerna la médaille militaire, la Croix de guerre et la médaille de la résistance.

Et Giraud succéda à Darlan devant lequel il s’était effacé auparavant.

Qu’est-ce qu’elle connaît cette gamine ?

Cet assassinat avait fait les gros titres des journaux et je me souviens que chargée par mon père, pas encore remobilisé, d’acheter le quotidien, l’écho d’Oran, j’étais remontée en criant : « Darlan est mort, il a été assassiné ! ». Et mon père, surpris et amusé : « Mais qu’est-ce qu’elle connaît, cette gamine ? ».

Je venais juste d’avoir 9 ans et je captais des bribes de conversations ou d’émissions à la radio, des allusions mystérieuses, des évocations de tractations confuses où surnageaient des noms : Roosevelt, Churchill, Pétain, Noguès, Giraud, de Gaulle, Darlan et bien sûr Hitler. Mais je ne comprenais rien. Je savais juste que nous devions nous réjouir de l’arrivée des Alliés et qu’Hitler était le nouvel Aman. Bientôt, à Pourim, on ajouterait ses oreilles à celles des autres bourreaux du peuple juif. N’avait-il pas déclaré : « les juifs ne connaîtront pas un second pourim » ?

En Tunisie

Mais d’autres combats âpres et décisifs pour notre avenir et celui du monde se déroulaient ailleurs. Et d’abord en Tunisie où les Allemands avaient pénétré dès le 9 Novembre.

L’armée d’Afrique fut reconstituée, tous les hommes valides de 18 à 40 ans mobilisés. Les Juifs appelés en qualité d’indigènes et non de citoyens français, le décret Crémieux abrogé n’ayant pas été rétabli. Lire, à ce sujet, le récit de Jacques qui a vécu cette mobilisation.

L’oncle Gilbert Sonigo., décoré de la croix de guerre pendant la campagne de France, avait, à ce titre, conservé la nationalité française. On l’avait retirée aux juifs, mais lui ne fut apparemment pas repéré comme juif, à cause de son nom, et il fit la campagne de Tunisie lancée contre l’Afrika Korps et l’armée italienne, chassée de Lybie par la 8ème armée britannique.

Et le décret Crémieux ?

Mes parents évoquaient à voix basse le statut des juifs, l’abrogation du décret Crémieux et les discussions en haut lieu pour son rétablissement.

Le maintien de l’abrogation représentait pour Giraud un progrès (!) qui rétablissait l’égalité raciale ( ?) entre le juif et l’Arabe : « celui-ci travaillant à l’échoppe, celui-là dans le bled à la charrue, sans que l’un ait le pas sur l’autre, la France assurant à l’un et à l’autre sa sécurité et sa tranquillité ».

En juillet 1943 seulement, avec de Gaulle jusqu’ici tenu à l’écart par les Anglais et les Américains, le statut des juifs fut enfin abrogé. Le décret Crémieux ne sera rétabli que le 23 Octobre 1943 et en Octobre 1943 je repris avec les écoliers juifs le chemin de l’école. Non ! Pas de l’échoppe !

« Après Pétain, c’était encore Pétain ! »

Déjà Achiary, Brunel, Aboulker père et fils et bien d’autres avaient été arrêtés après la mort de Darlan et emprisonnés ou déportés vers les camps du Sud. Des résistants au régime de Vichy avaient été internés et des camps de concentration ouverts dans le Sud oranais. On a retrouvé des étoiles jaunes toutes prêtes dans les mairies. En Métropole, Pétain avait laissé les Allemands pénétrer en zone Sud dite « libre » jusque-là, et les arrestations de civils juifs par les Nazis se multipliaient. En Tunisie également, occupée par les troupes de la Wehrmacht de la mi-novembre 1942 au 7 Mai 1943, on recensait les juifs et on confisquait leur or. 64 jeunes hommes juifs de 17 à 25 ans sont morts déportés ou dans les camps de travail (47 dans les camps de travail et 17 déportés ne sont jamais revenus).Le 8 Nov. 1942 nous a épargné les atrocités de la déportation.

Sans les Américains et les Alliés, c’est sans doute un autre chemin que celui de l’Ecole que nous aurions pris, nous, enfants juifs.

Fin du « numerus clausus » : retour à l'école.

Réintégration de Micheline après 2 ans d'exclusion due aux lois raciales

Retour à l'école : Oran 1943-1944 : L’hygiène d’abord !

Mon retour à l’école eut lieu en Octobre 1943, à Oran, où revenues chez nos parents, enfin correctement logés, nous avions vécu le débarquement américain, en novembre 1942.

J’avais à Oran en classe du cours moyen, une institutrice très petite, avec un chignon de cheveux déjà grisonnants, laineux et crépelus, qui avait deux petites filles de notre âge, mais qui me paraissait plutôt vieille et sans grâce.

Elle était sûrement une bonne enseignante, mais mon cerveau était resté trop longtemps en friche et, sans bases scolaires solides, j’avais une peur panique de la grammaire et des dictées quotidiennes.

Cette institutrice, très attachée à l’hygiène, nous exhortait à laver nous-mêmes, tous les soirs, les fonds de nos petites culottes. Les classes n’étaient pas mixtes, alors, ni les Ecoles : nous étions entre filles.

Tous les matins, une règle dans chaque main, juste avant la leçon de morale, suivie par l’exercice de calcul mental sur nos ardoises cassables en vraie pierre de schiste, la « maîtresse » partait en guerre contre la crasse, les poux, le typhus et la gale.

De table en table, elle nous inspectait, une à une, les mains et les ongles recto-verso, et, avec ses deux règles, elle trifouillait nos cheveux pour s’assurer que nous n’avions ni poux ni lentes. Sinon, c’était la Marie Rose ! En cas de récidive, les têtes étaient rasées pour plus d’efficacité du produit. Honte aux têtes rasées sous les carrés de coton qui dissimulaient parfois de vilaines croûtes de teigne !

Là, ma scolarité, déjà perturbée par des changements multiples, a un peu piétiné.

Retour à l'école: Constantine 1944-1945 : Enfin au travail !

C’est à Constantine que j’ai pris à cœur de réussir à l’école. La Directrice de l’Ecole Primaire Ampère, rue Nationale, avait consenti à me réintégrer, en Octobre 1944, faute de place ailleurs, dans la classe du Cours Supérieur, réservée d’ordinaire aux élèves destinées à un cycle scolaire court. Mon oncle Maurice, reconnaissant, lui a offert un coupon de plusieurs mètres de percale blanche qui a peut-être fini de la convaincre que j’avais le niveau requis. Une rareté ! La guerre n’était pas finie et nous manquions de tout.

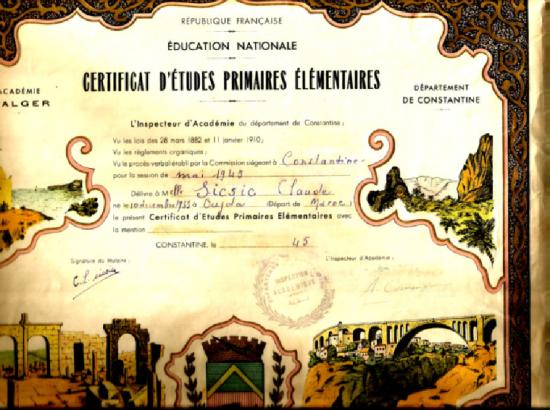

L’ambiance chez mes grands- parents était sécurisante, notre vie bien réglée, aussi ai-je réussi coup sur coup, à l’examen de 6ème, à la Bourse et au Certificat d’Etudes, en Juin 1945.

Au Printemps 1945, je rabâchais, assise sur le bord du petit balcon qui surplombait le Rhumel, 44 rue Thiers, tous les départements français avec leurs chefs-lieux, toutes les colonies et comptoirs français d’Outre-Mer : Chandernagor, Karikal et Mahé, etc... etc... Chandernagor, Karikal et Mahé étaient des comptoirs français de l’Inde jusqu’en 1951 pour Chandernagor et 1954 pour les deux autres. Et toutes les colonies nombreuses encore sur tous les continents en 1945 et toutes les dates de l’histoire de France qu’il fallait savoir par cœur pour le Certificat d’Etudes. Je m’amusais beaucoup avec les ludiques problèmes de robinets qui fuient et de trains décalés en retard mais j’avais toujours une peur panique de l’orthographe. Je redoutais ce couperet-là : 5 fautes = 0 ! Elimination !

Mars 2014 le petit balcon inchangé avec ses tomettes rouges, son bois usé . Je m'y suis assise

On n’entrait en 6ème au Lycée qu’après avoir passé un examen exigeant ! Autre temps !

De cette année-là, j’ai gardé le souvenir d’une salle enfumée par le feu de bois d’un grand poêle que nous allumions nous-mêmes, d’engelures qui m’empêchaient d’écrire en arrivant de l’extérieur les jours de grand froid, d’une institutrice presque toujours assise qui gardait , le plus souvent, son chapeau sur la tête, du crissement insupportable de la craie sur le tableau noir, des plumes sergent Major avec leurs pleins et leurs déliés sur les cahiers quadrillés, des buvards maculés, de l’odeur sèche persistante de la craie, de celle âcre de l’encre violette dans les petits encriers de faïence blanche et les bouteilles à bec verseur, de la délectable odeur douceâtre d’amande amère des petits pots métalliques de colle blanche avec leurs pinceaux et des bouts de bougie avec lesquels nous cirions et lustrions avec énergie nos pupitres noirs tous les samedis après-midi consacrés à des activités libres. Rangement de nos casiers, nettoyage de la classe, tricotage, couture, lecture, essentiellement. Peu de dessins. Nous manquions de crayons de couleurs.

A gauche, cartable et "plumier" en bois qui contenait nos porte-plumes et nos réserves de plumes "sergent-major".

Nous apprenions à compter avec des allumettes (les "bûchettes") que nous gardions une à une après usage.

Puis ce fut le Lycée Laveran à Constantine de 1945 à 1948.Que dire ? J’y ai très bien travaillé et très bien réussi, avant le Collège de Slane à Tlemcen, de 1948 à 1952, et l’obtention du bac, puis le Lycée Bugeaud en Khagne et la Faculté d’Alger puis la Sorbonne et l’Agrégation de Lettres Classiques… Et à nouveau des Lycées !

Le 9 Décembre 2016 74ème anniversaire de la rafle des juifs de Tunis.

Document transmis par H. H. ajouté le 23 03 2017.

Dès le 8 novembre 1942 après le débarquement des alliés en Afrique du Nord, l’Allemagne envahit la Tunisie via la Libye. Et sans tarder, dés le 9 décembre 1942, les nazis lancent la rafle des Juifs de Tunis qui marque le début des persécutions nazies en Tunisie.

Le 9 Decembre 1942 commence une période noire pour toute la communauté juive de Tunisie, qui va pourtant faire face.

9 décembre 1942 : la rafle des Juifs de Tunis.

Une date funeste et des souvenirs douloureux qui ne se sont guère atténués avec le temps. Les cérémonies qui se sont déroulées récemment à Paris et à Jérusalem pour commémorer la Rafle de Tunis en sont les preuves, et un triste rappel du calvaire enduré par les victimes juives tunisiennes.

>

> Comme l’a écrit Serge Klarsfeld, « ils ont connu l’angoisse, les rançons, les pillages, les souffrances du travail forcé et des dizaines de morts. Ils sont passés de près d’un projet d’anéantissement. Leur histoire ne doit pas tomber dans le champ de l’oubli. »

>

> Anne Hidalgo, la Maire de Paris, ainsi que diverses personnalités militaires et religieuses auront donc répondu présent pour ce 74e anniversaire de la rafle des Juifs de Tunis par les S.S., le 9 décembre 1942.

> A Yad Vashem, lors de la commémoration israélienne, Claude Sitbon, sociologue spécialiste du judaïsme tunisien, a tenu à rappeler que « tous les Juifs tunisiens sont des survivants ».

> Et des Juifs d’Afrique du Nord morts au Champ d’Honneur, il y en a eu, de même que des déportés jamais revenus des camps d’extermination européens. Les victimes assassinées dans les camps de travail forcés des nazis montrent bien que les Juifs de Tunisie ont été considérés par les forces d’occupation comme des ennemis, et traités en tant que tels.

> Aux abords de l’école de l’Alliance israélite universelle, les SS raflent plusieurs centaines de Juifs au hasard

> A l’aube de la Seconde Guerre mondiale, 90 000 Juifs vivent en Tunisie. Communauté paisible qui a su nouer des liens de coexistence solides avec la population arabe locale, elle voit son équilibre vaciller après la défaite de juin 1940.

> L’établissement du régime de Vichy en France ne va pas épargner les Juifs de Tunisie. Les nouvelles mesures antisémites du maréchal Pétain les concernent aussi. Le 8 novembre 1942, l’Allemagne envahit le pays via la Libye. Une date qui augure une période noire pour la communauté, qui va pourtant faire face.

> Victime de plusieurs rafles, elle n’oubliera pas celle de Tunis, le 9 décembre 1942. Une journée-clé qui marquera aussi le début de l’instauration des camps de travail sur le territoire tunisien. Près de 5 000 Juifs y seront internés, avant que ne commencent, à partir d’avril 1943, les premières déportations vers les camps d’extermination européens.

> Mais pour l’heure, c’est le SS Walter Rauff qui est choisi par Hitler pour importer la solution finale en Tunisie. En l’occurrence, l’un des assassins les plus zélés du IIIe Reich, chargé notamment en 1941 du programme d’extermination des Juifs par les camions à gaz.

> Le 8 décembre 1942, Rauff va donc passer à l’action. Sa cravache s’abat sur Maurice Borgel, le président de la communauté de Tunis, honorable septuagénaire, à qui il réclame « 3 000 hommes munis de pelles, de pioches et de vivres pour le lendemain ». Borgel proteste. Il sera sauvagement battu.

>

> La grande synagogue de Tunis. (Crédit : Maherdz/Domaine public/WikiCommons)

> Le matin blême qui suit, celui du 9 décembre 1942, c’est la débandade. Ce matin-là, seuls 125 hommes se présentent à l’appel des dirigeants communautaires. Rauff se rend alors à la Grande synagogue de Tunis. Il y fait irruption pour arrêter tous ceux qui s’y trouvent, ainsi que tous les Juifs qui passent à proximité.

> Les rafles continuent durant la journée, notamment aux abords de l’école de l’Alliance israélite universelle, où les SS raflent plusieurs centaines de Juifs au hasard. Pour calmer les autorités nazies, les dirigeants communautaires tentent, avec l’énergie du désespoir, de recruter des hommes aptes à partir pour les camps de travail. Des affiches appellent les Juifs de 17 à 50 ans à se porter volontaire. Une initiative qui calmera Rauff : Il ne donnera pas suite à ses menaces contre les volontaires et les raflés.

> En revanche, il fera arrêter cent notables juifs pour servir d’otages et être fusillés en cas de désobéissance. Tout va très vite. Dans l’après-midi, un millier de Juifs se présentent. Répartis par groupe de cinquante, ils sont embarqués vers leurs lieux de destination : les camps. Entre le 14 décembre et le 17 janvier, au fur et à mesure qu’augmente le nombre de travailleurs, les otages sont libérés.

>

> Colonne de Juifs sous les yeux de la population musulmane, en Tunisie, en décembre 1942. (Crédit : Bundesarchiv, Bild 183-J20384/CC-BY-SA 3.0/WikiCommons)

> Les communautés de Sousse et de Sfax seront mises à contribution, même si leurs membres ne seront finalement pas acheminés vers les camps. L’école de l’Alliance Israélite de Tunis est le quartier général de cette mobilisation.

> Entre le 9 décembre 1942 et le mois de janvier 1943, ce sont ainsi plus de 5 000 Juifs qui devront partir vers les camps de travaux forcés. Celui de Bizerte, port maritime situé à 60 km de Tunis, reste un lieu d’exactions et de grandes violences commises envers les Juifs détenus.

> Sous les bombardements quotidiens des Alliés, des hommes affaiblis par des conditions d’internement inhumaines creusent des tranchées, comblent les trous des bombes, déchargent les camions de munitions. Sous les coups et la menace constante d’exécutions sommaires.

> Dans cet enfer, Avril 1943 marque un tournant. Commencent les premières déportations vers les camps en Europe. La Tunisie n’enregistrera qu’un seul convoi partant de son territoire vers les camps d’Allemagne, d’Autriche ou de Pologne. La raison ? Le manque de navires et d’avions, mobilisés ailleurs pour des besoins militaires plus urgents… Il sera organisé par voie aérienne en avril 1943.

>

> Victor ‘Young’ Perez, boxeur juif français né à Tunis. Il a été assassiné à Auschwitz-Birkenau. (Crédit : domaine public)

> Dix-sept innocents seront déportés, dont les noms figurent sur la liste du monument aux morts du cimetière du Borgel à Tunis. Y figure le boxeur Young Perez, champion du monde poids plumes, arrêté en France, déporté et abattu au cours des marches de la mort le 22 janvier 1945.

> Et aussi, dans la liste des déportés sans retour, citons Victor Cohen Hadria, ancien Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Tunis assassiné à Auschwitz et Édouard Benjamin Dana, pupille de la Nation et résistant, déporté à Auschwitz lui aussi.

> Le sinistre processus enclenché par les nazis est arrêté net par l’avancée des Alliés, qui libéreront la Tunisie en mai 1943. Peu de temps après, les dispositions décrétées contre les Juifs sont abrogées. Le décret du 3 juin réintègre tous les fonctionnaires et toutes les limitations de l’activité économique sont levées par un décret du 5 août.

> Les forces allemandes auront finalement échoué dans leurs tentatives d’extermination des Juifs sur le sol tunisien. A cela, plusieurs raisons.

> D’abord, les tentatives pour pousser la population musulmane au pogrom se révéleront infructueuses, grâce à l’action de dignitaires, comme Aziz Djellouli ou le grand vizir M’hamed Chenik. Le résident général Esteva fera part aux Juifs de sa « compréhension » et de sa « sympathie », refusant toute empathie avec l’occupant.

> Le Bey lui-même cachera des Juifs dans ses propriétés, tout comme le feront des membres de sa famille et des dignitaires

> D’autres personnalités musulmanes, comme Mohamed Tlatli à Nabeul, Ali Sakkat à Zaghouan ou Khaled Abdul-Wahab à Mahdia aideront ou protégeront eux aussi des Juifs au péril de leur vie. Le Bey lui-même cachera des Juifs dans ses propriétés, tout comme le feront des membres de sa famille et des dignitaires, dont Chenik, Bahri Guiga et El Materi.

> Quant à Habib Bourguiba, leader du mouvement nationaliste tunisien en exil, il refusera toute collaboration avec les forces de l’Axe.

> Aujourd’hui, il faut savoir que la Tunisie ne reconnaît pas cette date anniversaire dans ses programmes scolaires. Les médias ont préféré adopter eux aussi, hélas, une attitude négationniste.

> En Israël, les autorités ont tenu en revanche à reconnaître le préjudice subi par les Juifs d’Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale, en leur permettant de recevoir une allocation annuelle.

> Le 10 février 2008, la Cour du District de Tel-Aviv a tranché : « Les Juifs tunisiens qui vivaient sous le régime nazi méritent le même statut que leurs homologues européens et ont droit à des dédommagements en tant que victimes des persécutions nazies. »

>

>

Ajouter un commentaire