Oran, Petits souvenirs en pointillés

l'eau douce à Oran

Sous Pétain : L’époque de l’épicerie Oran 1941-1943.

Petits souvenirs en pointillés

• • •

L’époque de l’épicerie 1 : L’eau douce à Oran.

Les marchands d’eau douce, le marchand d’ « oublies », l’eau douce du pot à lait.

Après l’exode des « pieds noirs » d’Oran, qui ne sont pas restés longtemps parqués dans le « camp de réfugiés » de sainte Marthe à Marseille, ancien camp militaire de la 1ère armée française en 1944, où les autorités avaient entassé les plus malheureux Français d’Algérie en Juillet 1962, certains Oranais, dit-on, poussèrent la nostalgie jusqu’à ajouter du sel dans leur café pour garder le goût de « là-bas ».

A Oran, l’eau du robinet était saumâtre jusqu’en 1952.

En Septembre 1952*, la construction du barrage de Beni Badel près de Tlemcen achevé, les Oranais purent, enfin, grâce à cette station de filtrage, recevoir l’eau douce courante du robinet. Le Samedi 19 juillet 1952** ce fut une grande fête à la Place d’Armes. La municipalité réunit, pour une anisette géante « à l’eau douce » accompagnée de « kémia » (tramousses, « longanisse », soubressades, olives, « bliblis » (pois chiches grillés), « pépites » graines sèches salées de courge, melon et pastèque etc…) toute la population oranaise autour d’immenses tables. ( voir cliché plus bas )

Jusque-là, on s’accommodait de l’eau salée au robinet, on achetait l’eau douce ou on allait la chercher à la source.

« Jeune fille à la source » mais sans la grâce mystique de Rebecca au puits, sa cruche sur l’épaule, Huguette, ma petite cousine, allait, en bas de la rue de Wagram, à 500m environ, chargée d’un seau, d’un bidon ou d’un pot à lait en aluminium, puiser de l’eau à une fontaine alimentée par une source d’eau douce, rue du Mont Thabor, la bien nommée « Crève-Cœur », tant étaient rudes les escaliers au retour. Malheureuse enfant, elle fut chargée de cette corvée. Et aucun Jean Valjean pour soulever le seau à sa place !

Des marchands d’eau douce de la source Bredeah livraient, maison après maison, dans des charrettes tirées par un ou deux bourricots ou mulets, des bonbonnes de 5 ou 10 litres en verre épais recouvert de raphia ou d’osier.

D’autres transportaient à dos d’âne de grandes bonbonnes paillées ou de petits tonnelets. « Agua ! Agua ! » criaient-ils en espagnol

Aussitôt accouraient femmes, enfants. L’eau était aussi vendue au détail, versée directement avec un gros entonnoir cabossé dans les récipients hétéroclites que tendaient les acheteurs.

Des marchands arabes d’eau douce, sangle de cuir terminée par deux crochets sur les épaules, un cerceau autour de la taille, livraient l’eau puisée à la source dans deux seaux dont l’anse était suspendue aux crochets.

Dans la journée, des marchands d’eau arabes, agitant une petite clochette, une outre en peau de chèvre avec un bec verseur ou un robinet en cuivre sur l’épaule, proposaient à boire en arabe : « l’mé khlo ! ». Pour quelques sous, ils servaient l’eau dans des timbales semi sphériques en cuivre jaune étincelant, plus rarement en fer blanc, qui pendaient à leur épaule et à leur ceinture. Pour l’étanchéité, du goudron tapissait l’intérieur de l’outre et donnait à l’eau une odeur et un goût singuliers, comme légèrement anisés.

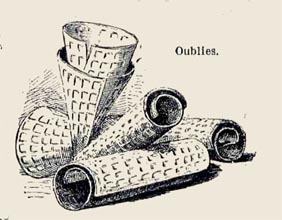

Même à Oujda où l’eau du robinet était douce, on trouvait, dans la chaleur torride de l’été, ces marchands d’eau « gerrabes» plus pittoresques avec leurs grands chapeaux de paille multicolores, à côté des marchands « d’oublies », gaufres minces et légères, très friables, roulées en cylindres creux, transportées par le marchand ambulant sur le dos, dans de grands cylindres en tôle de fer et cuivre.

La seule vue des outres gonflées d’eau déclenchait chez nous, enfants, une soif irrépressible. Mais ma mère ne consentit jamais à nous laisser boire de cette eau-là. Par contre, elle cédait parfois à l’appel de l’espèce de crécelle (une planchette avec une poignée) au claquement sec avec laquelle le marchand d’oublies rameutait les enfants. Et quelle joie si nous avions la chance de gagner un « oublie » supplémentaire en jouant à la « roulette » cette petite roue de loterie qui se trouvait sur le couvercle et dont la flèche désignait le nombre d’oublies auxquels le client avait droit : 1, 2 ou 3 !

|

|

|

Une boîte à oublies de 84 cm du XIXème siècle identique à celles de mon enfance qui étaient parfois bleues avec ou sans décors (Musée de l’Ile De France. Domaine de Sceaux.) L’« oublieur » marchand ambulant « d’oublies » est décrit dès le XIIIème siècle.

Aujourd’hui les « oublieurs » et leurs « oublies » (du grec obolies gâteaux vendus pour une obole et du latin oblata : choses offertes,) ont disparu et sont remplacés par les gaufres chaudes cuites à la demande.

** Le Samedi 19 juillet 1952 Anisette géante " à l'eau douce " à la place d'Armes.

Ma mère et l’eau douce du pot à lait.

A Oran, nos ressources étant maigres, ma mère achetait l’eau douce au détail, avec parcimonie.

Un jour où elle cheminait, rue de la Bastille, de la petite boutique, 4 rue du Citoyen Bézy, où mes parents ont vendu de 1941 à 1943 du lait et du son contre des tickets de rationnement, pour se rendre chez nous, 21 rue d’Arzew, elle a été interpelée méchamment par une harengère. Ma mère avait acheté 2 litres d’eau douce qu’elle transportait dans un pot à lait en aluminium. A la vue du pot à lait, la mégère de vociférer : « Ah ! pour vous, vous en avez du lait ! ».

Ma mère, aussitôt, tranquillement balance à ses pieds le contenu du pot, et calmement :

« Voilà ! Je vous le donne ! ».

Je garde, de cette scène, un souvenir très vif, parce que j’étais choquée et blessée. Ma mère était impulsive. Elle a, certes, perdu son eau douce mais cloué le bec de la femme, hargneuse et sûrement antisémite, dans cette Oran pétainiste où il était de bon ton d’être « antijuif ».

Mes parents n’étaient pas faits, dans le climat de l’époque, sous Vichy, pour ce genre d’activité.

Mon père était un musicien, passionné d’art et de littérature, un homme dont les talents sont finalement restés en marge d’une vie de fonctionnaire des Postes. Sa droiture ne pouvait s’accommoder des magouilles et du marché noir de l’époque ni sa nature réservée de la vulgarité à laquelle il se trouvait forcément confronté.

Par chance, après le débarquement des Alliés en Novembre 1942, mon père a été remobilisé le 1er Février 1943 et « dirigé » sur le C.O.33 des F.T.A A410 ( ?! ) à Marrakech, certes dans des conditions humiliantes en tant qu’ « indigène israélite » soumis à des travaux dégradants avec interdiction de porter des armes. Cette appellation figurait sur son livret militaire. Les « indigènes israélites » ne devaient pas combattre pour qu’ils n’aient pas à s’en prévaloir plus tard. On les envoyait sous bonne garde de légionnaires dans les camps du sud, Bedeau, Telergma, en Algérie, par exemple.

Ma mère a passé un concours pour travailler aux écritures dans les bureaux de l’armée désertés par les hommes envoyés sur le front tunisien. Elle a commencé un travail de bureau qu’elle a exercé jusqu’à sa mort en 1974.

L’époque de l’épicerie 2 :

Invasion de sauterelles à Oran.

A la même époque,  un nuage noir de sauterelles survola la ville. Une éclipse de soleil ! Les plus fatiguées s’abattirent sur nous. Cette « manne » du désert nous envahit. Il y en avait partout. Certains adultes les grillaient en brochettes et les consommaient comme en Afrique ou comme les Romains de l’Antiquité qui en faisaient de la farine et des pâtisseries au miel. Aujourd’hui certains font la promotion des insectes, larves de scarabées ou nymphes de cigale, comme substituts intéressants aux protéines animales ordinairement consommées en Occident. Certes les insectes occupent moins de place que les vaches dans les prés normands sans parler des gaz à effet de serre mais la chasse est improbable, trop d’insecticides, de désherbants! presque plus de papillons tachetés voletant par deux ni de chenilles dans les jardins, ni scarabées dorés ni bousiers, ni mantes religieuses ni abeilles butineuses comme dans mon enfance et l’élevage des insectes après celui des ovins, bovins, caprins, équins, porcins, autruches, volailles et poissons est encore aléatoire* ! Attendons !

un nuage noir de sauterelles survola la ville. Une éclipse de soleil ! Les plus fatiguées s’abattirent sur nous. Cette « manne » du désert nous envahit. Il y en avait partout. Certains adultes les grillaient en brochettes et les consommaient comme en Afrique ou comme les Romains de l’Antiquité qui en faisaient de la farine et des pâtisseries au miel. Aujourd’hui certains font la promotion des insectes, larves de scarabées ou nymphes de cigale, comme substituts intéressants aux protéines animales ordinairement consommées en Occident. Certes les insectes occupent moins de place que les vaches dans les prés normands sans parler des gaz à effet de serre mais la chasse est improbable, trop d’insecticides, de désherbants! presque plus de papillons tachetés voletant par deux ni de chenilles dans les jardins, ni scarabées dorés ni bousiers, ni mantes religieuses ni abeilles butineuses comme dans mon enfance et l’élevage des insectes après celui des ovins, bovins, caprins, équins, porcins, autruches, volailles et poissons est encore aléatoire* ! Attendons !

Les sauterelles étaient de tous nos jeux d’enfants et l’occasion de cours de sciences naturelles approfondis pour ceux qui n’avaient pas été chassés de l’école.

Surmontant notre appréhension, nous essayions de lire et d’interpréter les chiffres inscrits sur leurs élytres. Un fil à la patte, nous les attachions sur les grilles des balcons, convaincus de pouvoir les apprivoiser et prolonger leur vie. Nous cherchions à nourrir ces moribondes, à leur donner à boire cette eau saumâtre qui coulait du robinet. Au bout de quelques jours, faute de sauterelles, nous passions à d’autres distractions.

Clara me raconte (Février 2010) que, lors de son camp de scouts de l’été dernier, certains, ne trouvant aucune contre-indication dans le Lévitique, ont décidé de consommer, par jeu ou provocation, des criquets. Maigre pitance !

*L’élevage des coccinelles semble réussir mais c’est pour qu’elles nous débarrassent des pucerons !

L’époque de l’épicerie 3

Le coup de soleil. Oran 1943.après la remobilisation.

|

Contrairement à Alger, largement ouverte sur la mer, Oran est une ville qui lui « tourne le dos » selon l’expression de Camus.

Les plages n’étaient pas faciles d’accès. Mon père reculait. La pente rocheuse lui donnait le vertige. Ma mère ne se mettait pas en maillot et n’a jamais pris un seul

bain de mer de sa vie.

Aussi mon oncle Georges profita d’une permission à Oran, avant le départ avec le C.E.F (corps expéditionnaire français) pour l’Italie et le débarquement en Provence, et nous emmena, Josiane et moi, à la plage, avec son ami, Robert Munnich, qu’il avait connu chez les scouts à Constantine. Sans parasol, nous avons grillé toute la journée au soleil d’Afrique.

Un coup de soleil dont je me souviens encore nous empêcha de dormir sur le dos pendant plusieurs jours. En outre, Josiane et moi, avions cédé notre chambre et nos lits jumeaux à Georges et à son ami et nous avions dormi à la dure, par terre, dans la chambre de notre mère. Double peine !

A sa décharge, mon oncle Georges, futur brillant médecin dermatologue, ne se souciait pas encore des peaux fragiles ni des U.V. ni des mélanomes !

J’ai vu sur la plage, en 2010, pour la première fois, plusieurs petits, pas spécialement photosensibles, je me suis renseignée, bouche clouée avec des sucettes- ils se rattraperont plus tard pour parler avec leurs portables- avec des couches culottes qui boursouflaient leur derrière, entièrement couverts de combinaisons anti UV « flashy » avec lunettes noires de plongeurs …Incrédule, J’ai d’abord imaginé qu’on les entraînait à la pêche sous-marine ! Et j’ai vu aussi d’autres petits rouges comme des crevettes cuites, sans aucune protection ! Le bon sens n’est-il donc plus la chose la mieux partagée ? Oui ! Mais « le principal étant de l’appliquer bien »selon Descartes, la difficulté vient de là !

Janvier 2011 : je viens d’apprendre dans le Figaro la mort de Robert Munnich à 95 ans. Plus âgé que mon oncle Il avait donc environ 26-27 ans à l’époque, à Oran. Je dois un hommage à cet homme remarquable qui partagea aussi avec mon oncle la passion du scoutisme.

Polytechnicien, Ingénieur Général de l’armée de l’air, il était Président de différentes associations de l’Armée de l’Air.

Homme inspiré : « Dieu est présent dans tout ce qui vit, disait-il, il est présent dans mon prochain quand je le regarde et en moi quand il me regarde », il a mené un important combat au sein de l’Amitié Judéo-Chrétienne, de la Fraternité d’Abraham et des artisans de la paix.

Robert Munnich « écureuil industrieux » chez les scouts.

Le 2ème en partant de la droite.

L’époque de l’épicerie 4

La petite malade

Mes parents avaient loué à Oran un appartement au 21 rue d’Arzew et quitté la chambre d’hôtel. Quand nous habitions encore à l’hôtel, je retrouvais souvent chez elle une petite fille maladive, chétive, au cheveu rare et aux doigts diaphanes, dans le décor cossu de ce que l’on peut considérer comme un hôtel particulier, une noble demeure, avec un immense hall couvert d’une verrière et à l’étage, une galerie sur laquelle s’ouvraient de multiples pièces.

Cette enfant avait des jouets étonnants et du linge de poupée avec des draps magnifiquement brodés, comme ceux du trousseau de ma mère.

J’étais éblouie. Elle avait aussi une nurse européenne. Comment a débuté cette relation ?

Peut-être la nurse ou la mère, une femme mûre et plutôt massive,- je n’ai jamais vu d’homme dans cette demeure- m’avait-elle vue, sur le trottoir, rôder devant l’épicerie de mes parents, 4 rue du Citoyen Bézy, admirant avec envie les évolutions d’enfants sur des patins à roulettes en bois, des trottinettes ou des bicyclettes.

Cette relation a été éphémère. Pendant cette période troublée où je n’ai jamais eu le temps de me fixer et d’entretenir des amitiés durables, mes amis ont défilé au même rythme que le décor de ma vie.

La petite malade s’appelait Colette, je crois. On a dû penser que je pouvais la distraire.

L’époque de l’épicerie 5

L’oisiveté mère de... Le papier crépon

Au 21 rue d’Arzew, je me suis liée d’amitié avec une petite voisine, Odile C. Le désœuvrement de l’été nous avait amenées toutes les deux à traîner dans l’appartement déserté par mes parents dès l’aurore.

Au 21 rue d’Arzew, je me suis liée d’amitié avec une petite voisine, Odile C. Le désœuvrement de l’été nous avait amenées toutes les deux à traîner dans l’appartement déserté par mes parents dès l’aurore.

Nous y faisions n’importe quoi. La mère, veuve, sur la cour intérieure, en face, derrière sa fenêtre, penchée toute la journée sur son difficile ouvrage de « stoppeuse- remailleuse », était chargée de nous surveiller.

Sur le balcon de notre appartement, 21 rue d’Arzew, s’ouvraient trois fenêtres. Deux correspondaient à la chambre de mes parents et à la salle à manger. La troisième à une pièce dont deux vieilles demoiselles avaient fait leur atelier pour fabriquer des fleurs en papier. On y avait accès par le palier extérieur mais aussi par le balcon.

une pièce dont deux vieilles demoiselles avaient fait leur atelier pour fabriquer des fleurs en papier. On y avait accès par le palier extérieur mais aussi par le balcon.

Un jour où elles s’étaient absentées pour aller déjeuner, confiantes, sans fermer leur fenêtre, nous avons pénétré dans l’atelier, regardé, admiré, tâté et enfin emporté des petits morceaux déjà découpés, donc prêts pour l’emploi, de ce magnifique papier crépon de toutes les couleurs. Une rareté pendant la guerre !

Les demoiselles reviennent, constatent et viennent en hurlant nous menacer de je ne sais plus quoi, au retour de nos parents.

Effrayées, nous nions le larcin, puis avons passé l’après-midi à faire disparaître le précieux papier, en petits morceaux dans la cuvette des W.C.

Ma mère rentre enfin, les deux ouvrières se précipitent, ma mère les invite à fouiller tout l’appartement, convaincue par nos affirmations et l’air angélique de nos presque 7 ans que nous étions étrangères à cette disparition.

Je n’ai jamais osé avouer la vérité à ma mère, même des années après. Ensuite, cet épisode de ma petite enfance est sorti de ma mémoire.

Et si, au lieu de cette fureur, les demoiselles nous avaient expliqué que ce papier transformé en magnifiques roses était leur gagne-pain, il n’aurait pas fini dans les égouts, certainement. Aussi aujourd’hui, j’ai un peu honte et adresse mes excuses à ces deux malheureuses ouvrières qui ont sûrement rejoint le paradis des humbles.

L’époque de l’épicerie 6

Claude et Jacqueline Bano

Je me souviens aussi de Jacqueline Bano, un peu plus âgée que moi et dont le frère Claude, un adolescent passionné de photographie, développait chez lui, dans une chambre noire, avec une lumière rouge des clichés aux images brouillardeuses, pris avec un appareil à soufflet. Quand il consentait à nous laisser pénétrer dans son antre, nous étions fascinées par ses manipulations dont nous suivions les étapes, les plaques de verre, les sels d’argent pour les révélateurs, les bains dans des bacs qui fixaient puis rinçaient les images et la corde sur laquelle séchaient les photos avec des pinces à linge. Nous étions plus impressionnées par cette magie avec révélateur et fixateur que par les tours du magicien du cirque Amar.

Nous nous déguisions avec n’importe quoi. Nous étions les modèles. J’ai conservé quelques photos. On devine les contours d’une enfant qui pourrait être moi. Une princesse, un voyou en béret, une victime d’un gangster armé, en lunettes noires. Les accessoires et le décor étaient limités, peut-être l’imagination aussi. C’était en 1941. Jacqueline était un peu rondelette, mais gracieuse et très souriante. Je devais prendre mes rôles très au sérieux parce que je ne souris jamais comme les mannequins des magazines.

|

L’époque de l’épicerie 7

Verdu.

Je me souviens aussi de Marinette ou Conchita- je ne sais plus- une jeune adolescente espagnole d’un milieu très modeste. Toute la famille vivait dans une seule grande pièce sombre, enfumée, de rez- de- chaussée. Peut-être des concierges. Tous les jours, en toute saison, dans une grande cheminée noire de suie, cuisait à petit feu, suspendue à une crémaillère, une grosse marmite de lentilles au lard : « lentejas ».

C’était l’été. J’avais 8 ans environ et Conchita était chargée de me surveiller et de me promener. Elle lavait sa robe du dimanche en calicot à fleurs dans un évier, la remettait aussitôt sur elle, toute mouillée pour la faire sécher dehors, et nous sortions. Nous déambulions toutes les deux rue d’Arzew et rue de la Bastille, rue marchande très animée et bruyante.

Oran est une ville espagnole. Des fenêtres, des échos de musique andalouse parvenaient jusqu’à nous. Les cours de danse espagnole déversaient parfois dans la rue des jeunes femmes, à la magnifique chevelure en chignon noire et brillante, dans leurs somptueux, rutilants costumes de danse, castagnettes à la main.

|

| calentica |

On vendait partout, sur de longs plateaux de fonte noire de la moelleuse « calentica » à base de farine de pois chiches. Nous la consommions sur place, encore toute chaude, nature, sur des morceaux de papier. Sans pain, c’était la guerre, le pain n’était délivré que contre des tickets de rationnement. Pas de cumin, non plus. Nous regardions les vendeurs de «godipala», (déformation oranaise de higos de pala ?) les figues de Barbarie, extraire la pulpe orangée de sa gangue épineuse. Nous rôdions devant les marchands de « tayos », les beignets. Nous nous aventurions aussi jusqu’à la Place d’Armes. Dans l’Allée des promeneurs, le marchand d’oublies et sa boîte cylindrique. Les marchands de glace ambulants transportaient sur leur dos une glacière ronde cylindriq ue en aluminium maintenue par des bretelles. Tous ces petits métiers de marchands ambulants à la criée aujourd’hui disparus.

ue en aluminium maintenue par des bretelles. Tous ces petits métiers de marchands ambulants à la criée aujourd’hui disparus.

Il m’est arrivé, une ou deux fois, le Dimanche matin de suivre Conchita à la grande cathédrale d’Oran devant laquelle, sur le parvis, brûlaient des cierges. Ma sœur Josiane, imitant d’autres enfants, récupérait, en passant, de la cire fondante et la mâchait comme du chewing–gum.

Conchita s’agenouillait et se signait. Je m’agenouillais et me signais. Conchita marmonnait, tête baissée, yeux mi-clos, mains jointes, de pieuses prières en latin. Je regardais les statues, les vitraux, le fermail des missels et, à l'intérieur des missels, les images de communiantes en robes de petites mariées qui me fascinaient …

Je la suivais ensuite dans une grande pâtisserie, envahie à la sortie de la messe, où tranquillement elle mangeait deux ou même trois gâteaux si elle avait pu les avaler, en n’en payant qu’un seul. Je m’arrêtais à 1 non par honnêteté mais par satiété. Je me demande aujourd’hui si les vendeuses ne fermaient pas un peu les yeux. Puis nous errions dans la rue marchande où elle espérait apercevoir Verdu –c’était son prénom- un superbe adolescent espagnol, brun aux yeux verts, raffiné, tout de blanc vêtu qui déambulait avec sa petite amie. Il ne nous a jamais adressé ni une parole ni un regard. Je crois même qu’il ignorait que nous existions. Elle en était amoureuse, et moi aussi comme elle.

|

Oran : La cathédrale style romano byzantin et la synagogue style byzantin

Deux tourelles, deux clochers et maintenant une mosquée à deux minarets (il y en a 7 à la Mecque)

et une bibliothèque à deux clochers carrés.

L’époque de l’épicerie 8

Les sœurs Touati. Mes débuts au piano.

A Oran, après mon exclusion de l’école, en Octobre 1941, ma mère a tenu à parfaire mon initiation à la musique.

Nous avions, à la maison, un piano Pleyel, cadeau de mon père à ma mère pour ses 20 ans. Elle en avait aussi reçu un à Constantine, cadeau de grand- père pour ses 15 ans.

Ma mère m’a confiée à une jeune fille amie, Melle Touati, je crois, voisine de la boutique. Ma mère jouait elle-même du piano, honnêtement, comme toutes les jeunes filles bien élevées de son époque qui pianotaient au moins la Marche Turque de Mozart.

J’ai appris sans difficulté et même avec plaisir les notes, les gammes et quelques morceaux simples que nous jouions à 4 mains.

Je revois cette jeune fille, condamnée au désœuvrement par les lois de Vichy, dessinant avec application sur mon « cahier de musique » une portée, une clé de sol,- c’est si joli une clé de sol qui fait danser la main, j’en aurais rempli des pages !- puis de fa, puis des notes rondes, blanches, noires, sans ou avec croches simples, doubles, triples. Elle transpirait beaucoup et je regardais curieuse et perplexe des cercles de transpiration s’inscrire sur son chemisier de soie, (les synthétiques n’existaient pas) en s’élargissant sous les aisselles.

Cette maison pleine de jeunes filles gaies me plaisait. J’étais accueillie avec chaleur. Elles adoraient Danielle Darrieux, cette future si grande comédienne à la carrière d’une longévité exceptionnelle. Née en 1917, elle était, en 1941, déjà célèbre. A 93 ans, toujours très active, elle est à l’affiche de 3 films, cette année 2010. Et elle vient de recevoir le Globe d’honneur, lors de la cérémonie des Globes de cristal 2010, récompense décernée par un Collège de 5000 journalistes pour les Arts et la Culture.

En 1941, elle était si fraîche, si charmante, elle avait un si joli brin de voix. Sur le mur de la chambre de ces jeunes filles, un irrésistible portrait de leur idole.

En 1941, elle était si fraîche, si charmante, elle avait un si joli brin de voix. Sur le mur de la chambre de ces jeunes filles, un irrésistible portrait de leur idole.

Sur un phonographe « La voix de son Maître »elles écoutaient un disque 78 tours de Danielle Darrieux qui chantait au ravissement de toute la France, fleur bleue « ah ! Qu’il doit être doux et troublant l’instant du premier rendez-vous ! » Et aussi, un brin canaille : « c’est un mauvais garçon, qui a des façons pas très catholiques, on a peur de lui. » Avec Henri Garat, je crois.

Plus sérieusement, certaines parmi les sœurs qui m’avaient adoptée, avaient décidé de me faire travailler puisque l’Ecole publique de Vichy ne voulait plus de moi.

Mon départ pour Constantine où je retrouvais, chez mes grands-parents maternels, avec joie, ma petite sœur, mit un terme à cette généreuse entreprise.

Ajouter un commentaire